Redigere ed illustrare un nuovo manuale di storia dell'arte, non solo storico-biografico o scolastico, regionale od europeo, ma storico-documentale e che faccia parlare l'arte della sua storia è stato il progetto che nei trascorsi decenni ha sistematizzato i cataloghi di opere d'arte in banche dati.

In questo ambito, attraverso singole opere, il riconoscimento fotografico dei monumenti che vi fossero rappresentati e della tecnica strumentale applicata nelle scienze della terra, che ne rendesse anche obbiettiva la restituzione iconologica nel mezzo impiegato (scultura, pittura, incisione, fotografia etc.), è apparso approfondimento meno dispendioso e più aperto ad un vasto pubblico di mostre grandiosamente suggestive.

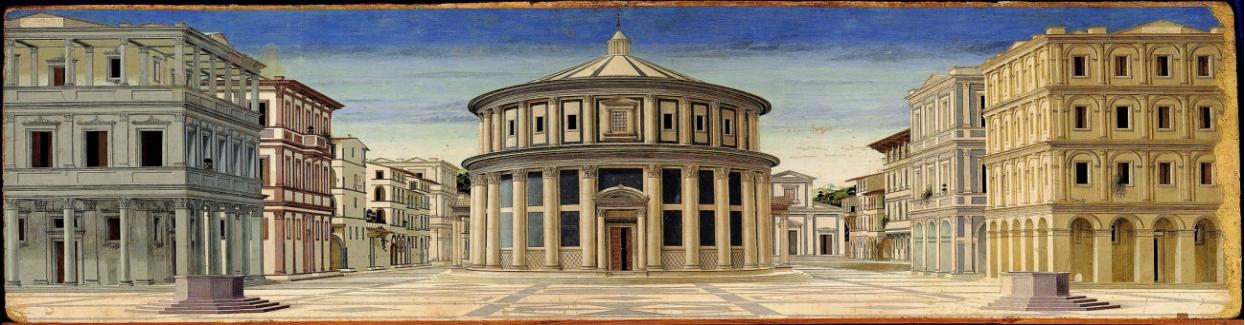

Le raffigurazioni dei paesaggi e dei monumenti nella città e nella campagna dei dipinti, non sempre riconosciute come tali, hanno trovato visibilità non di fantasia in disparati soggetti, che non erano descritti oppure erano catalogati genericamente nelle banche dati, sul piano della confrontabilità oggettiva di opere d’arte attraverso milioni di fotogrammi degli ultimi due secoli, archiviati e stringati agli inventari. Pur sempre a volte idealisticamente negata nel corso del tempo, l'attualità storica di un monumento esistito e la valenza descrittiva dello stato di conservazione di un'architettura 'rappresentata', se in un quadro o in un affresco o sulla carta, con gli strumenti di rilievo e i materiali che saranno applicati all'illustrazione scientifica, troveranno risalto dalle banche dati complete delle riproduzioni fotografiche confrontabili nella fotointerpretazione: perfino le dettagliate Prospettive di Baldassarre Peruzzi (fg 1, 2), dal 1950 erano genericamente ancora 'Vedute laziali', pittura di paesaggio neanche convergente su Roma, o tantomeno sui panorami di Trastevere e i monumenti del centro storico intravisti tra finte colonne a sfondo delle quattro pareti, più che realistici scenari, scorci ariosi della città rinascimentale (GEOmedia, 2005,1).

Fig1, 2 - Baldassarre Peruzzi, Sala delle prospettive, Villa Farnesina, Roma

Fig1, 2 - Baldassarre Peruzzi, Sala delle prospettive, Villa Farnesina, Roma

La centralità della Lettere a Baldassarre Castiglione (1514) e a Leone X (1519) di Raffaello anche nei termini di un capolavoro del Rinascimento quale è stata Villa Farnesina e della pratica, paragonata all’astrolabio, della ‘bussola della calamita’ in rapporto alla prospettiva, tecnologia di misurazione impiegata tanto nell'architettura quanto nella pittura del Cinquecento, non sarebbe stata definita altrimenti che 'Case con colonne' in stile, senza neanche porvi a presupposto del traguardare l’anastilosi monumentale alla luce di Vitruvio, il rilievo topografico delle grandezze che fonda l'osservazione scientifica, la rappresentazione cartografica in scala propria alle scienze della terra e all’astronomia, la composizione architettonica, il disegno applicato alla meccanica industriale, la veduta, le mappe e gli album per curiosi e visitatori, cultura riproposta ancora nelle ‘cover’ dell'attuale serie periodica di National Geographic dedicata al colore nell'archeologia anche virtuale, con l'effetto della stampa fotografica. Dagli anni Settanta del secolo scorso, soprattutto negli Stati Uniti, il repertorio storicizzabile proveniente dall'Europa di manoscritti, strumenti, carte geografiche ed astronomiche etc. ha assunto un carattere, sempre universale di filosofia della scienza, ma della precisione, raccolto da schede microfilmate dei cataloghi di biblioteche e di musei della scienza, in Italia dedicati con metodo dal XVI secolo. Editorialmente, del resto, il tema è stato riaffrontato dall'Enciclopedia Treccani nella Storia della scienza (2001-2004), dettagliando a sua volta in più saggi sul Rinascimento, l'apporto della prospettiva nella descrizione della prima esperienza delle tavolette prospettiche brunelleschiane, non alla stregua di un firmamento od una rappresentazione dello spazio geometrico e architettonico, ma del realissimo cielo sul Battistero di Firenze che vi era stato scorto dagli astanti. Sperimentalità dispiegata da una duplice superficie riflettente a contro specchio, lasciandovi osservare riflesso da un buco posto sul retro della tavoletta il rilievo del Battistero di San Giovanni a partiture bianco-nere con sopra una lamina di argento brunito, a colori e a perdita d'occhio. Ancora adesso tuttavia non sempre viene recepita criticamente la dimostrazione che il Battistero sembrasse proprio quello vero da dove era osservato nella ‘costruzione’ di Filippo Brunelleschi, dentro S. Maria del Fiore, in virtù dell’applicazione della regola di scala di misura delle grandezze inversamente proporzionale alla distanza di osservazione. Paradossalmente, la città, nelle trasformazioni dei secoli, appare meno stravolta delle deformazioni critiche proiettate sulle opere pittoriche da chi vi si avvicina con o senza la memoria fotografica di una banca dati od una regola scientifica studiata o spiegata dai fenomeni naturali, se non una linea teorica interpretativa. Volerne riconoscere una generalizzazione di stile morfologica, se anamorfica o aberrata, forzatamente simbolica è un altro indizio del fatto che anche l’architettura moderna abbia un carattere metalinguistico: possa essere, cioé, una simulazione altrettanto interpretativa di monumenti antichi non pervenuti, o non più scavati, anche solo individuati o un modello architettonico, se non rappresentato o progettato mediante un metodo investigativo proprio alla strumentazione astronomica, che la sola percezione della luminosità dei colori dimostrerebbe nei dipinti. Del Tempio del Foro di Traiano (fg 5, 6) Julien Guadet avrà restituito un’anastilosi impostata su pianta basilicale a doppio abside (Mario Lizzani,1939) e l'Acquario Romano (fg3) di Gaetano Koch ricreerà il prospetto tripartito della Basilica Ulpia da una moneta di Traiano (fg4) (British Museum, 1799), proiettandovi plasticamente un trionfale ingresso a nicchione con colonne su una pianta centrale.

Fig3 - Gaetano Koch, Acquario Romano, Roma Fig4 - Moneta di Traiano, British Museum Fig5-6 - Foro di Traiano (Bibl. école sup. des Beaux Arts)

Fig3 - Gaetano Koch, Acquario Romano, Roma Fig4 - Moneta di Traiano, British Museum Fig5-6 - Foro di Traiano (Bibl. école sup. des Beaux Arts)

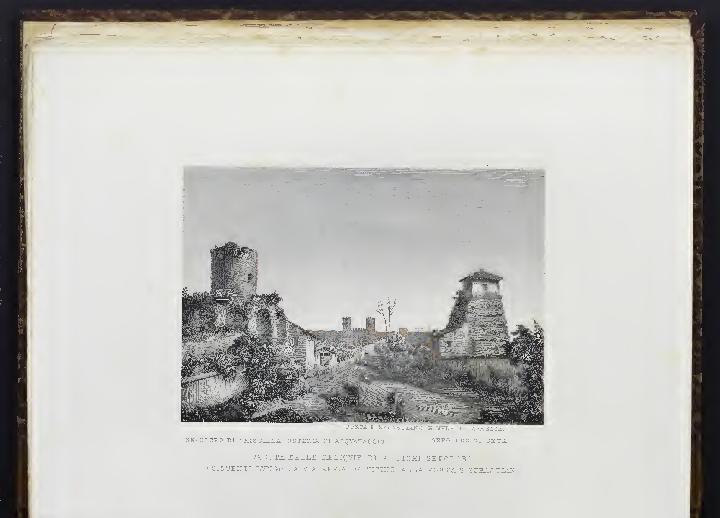

Per chi volesse ammirare nel raccolto mausoleo fatto erigere da Tito Flavio Abascanto sull’Appia antica l’andamento concavo-convesso di nicchie alternate, che sarà esaltato dalle facciate borrominiane della Roma barocca, il Sepolcro di Priscilla (fg 7) tra le fabbriche dell’osteria di Acquataccio1 è visitabile nell’ambito delle iniziative promosse dal Parco dell’Appia Antica/Cancelli aperti e da Italia Nostra fino a giugno 2018.

Fig7- Luigi Canina, Sepolcro di Priscilla sulla Via Appia (a sinistra)

Fig7- Luigi Canina, Sepolcro di Priscilla sulla Via Appia (a sinistra)

Guadet negli ‘Eléments et théorie de l’architecture’ (3, 1910), prendendo a modello compositivo il portico nel cortile di Palazzo Farnese ne avrà dimostrato graficamente la riproduzione rinascimentale in scala delle arcate del Teatro di Marcello. Secondo Giulio Carlo Argan, il primo a cogliere teoricamente la prospettiva come paesaggio sarebbe stato André Félibien, con Pierre Bullet, inventore del pantometro, e Antoine Desgodetz, membri dell'Accademia di Francia. Come dai trattatisti anche da molti dipinti italiani è precocemente testimoniata l'efficienza tecnologica, analogica e cartografica raggiunta nel Rinascimento, compiendo nel naturalismo sperimentale lo studio documentaristico dell’effimero, dall’evento animato al paesaggio spontaneo e allo sfumato del colore. Desgodetz, lui stesso cartografo, in alcune incisioni di piante monumentali della Roma moderna ha un'approssimazione territoriale dei lotti di ville e giardini (quando preceduto dall'opera di Giovan Battista Falda), ancora oggi senza l'univoca interpretazione di una legenda, che niente avrebbe a che vedere con la finitezza e l'esattezza dei rilievi del suo lavoro più famoso sugli edifici romani più visitati e riconosciuti della città (1682), e che saranno anche cromatici ad opera degli allievi dell'Accademia di Villa Medici, che si saranno avvalsi degli imponenti commentari e della suggestione interpretativa incisoria di Giovan Battista Piranesi, tra i maestri ovunque copiati con la tecnica della penna a canna e dell’acquatinta. Un'insufficiente lettura analitica della cartografia di Desgodetz, più che l'immensità raccolta da una mira della tecnologia di rilievo sperimentata, e proseguita impersonalmente, se non oggettivamente perfezionata, anche da Luigi Canina, può avere reso astratta la situazione di edifici della sua Roma moderna, dove le triangolazioni zenitali nella campagna non collimano alle estensioni di confini ed alle distanze fra monumenti deformati nella stampa e, nella realtà dei secoli seguenti, aggrediti da un fitto costruito anonimo quanto non sempre permanente integro o addirittura frammentariamente demolito. La dispersione di questi documenti storici ha contribuito più di ogni altro fattore d'incompletezza e di metodo a renderli, al pari delle miniature e dei mirabilia medievali, solo apparentemente simulatori validi a riconoscere i singoli edifici storici nello sviluppo urbanistico passato ed attuale. La grande scoperta del volo d'uccello con punti trigonometrici sulle alture ridimensionava i criteri di precisione per la quantità degli edifici rappresentati e, nonostante l'evoluzione tecnica apportata al rilievo cartografico di grandi estensioni nella vastità di campo visuale in scala ridotta, li sovrapponeva l'uno all'altro, resi talora indistinti negli accorpamenti ‘intensivi’. Tra le altre esemplarmente altimetrica sul livello del mare sarà la cartografia di Roma moderna di Francesco Miccinelli impressa all’acquaforte e pubblicata da Giovanni Maria Cassini nel 1807 (fg 8).

Fig8 - Francesco Miccinelli, Roma (acquaforte) in basso dettaglio

Fig8 - Francesco Miccinelli, Roma (acquaforte) in basso dettaglio

Canaletto con la colorimetria avrà raggiunto nella veduta dell'Arco di Costantino (fig9) (Royal collection, Windsor Castle; provenienza Joseph Smith, Venezia, 1742) risultati, al confronto, altrettanto illimitati nel dettaglio, ma anche nella tecnologia della camera chiara in piena luce, con la quale raddrizzare e orientare i rapporti di distanza, che, a confronto, appaiono ingenuamente

Fig9 - Canaletto, Arco di Costantino, Windsor Castle Fig10 - Giovanni Maria Falconetto, Ariete, Palazzo d’Arco, Mantova

Fig9 - Canaletto, Arco di Costantino, Windsor Castle Fig10 - Giovanni Maria Falconetto, Ariete, Palazzo d’Arco, Mantova

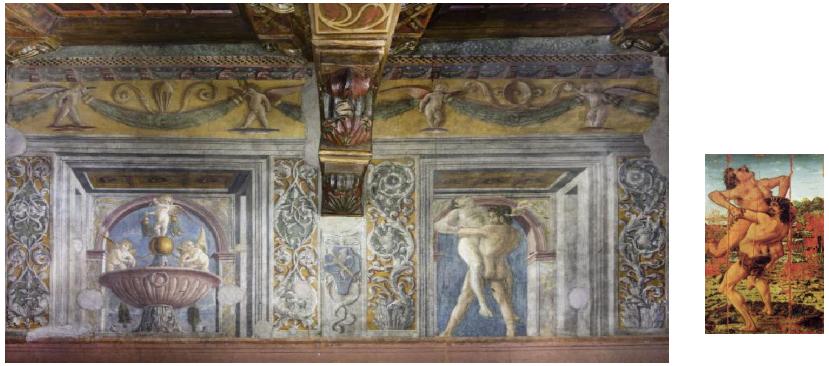

Fig11 - Antonio del Pollaiolo attr., Ercole e Anteo, Sala del fregio di Ercole, Palazzo Venezia, Roma; b) idem, Ercole e Anteo (16x9 cm.), Uffizi, Firenze

Fig11 - Antonio del Pollaiolo attr., Ercole e Anteo, Sala del fregio di Ercole, Palazzo Venezia, Roma; b) idem, Ercole e Anteo (16x9 cm.), Uffizi, Firenze

sfalsati nella Prospettiva (fig12) conservata nel Walters Art Museum di Baltimora, mediante il ribaltamento con scarsa evidenza di dettaglio dell'Arco di Costantino (dispiegata da simmetrie da Pietro Perugino e scultoreamente resa con dorature da Sandro Botticelli nella Cappella Sistina), e che per John Ruskin, anche fotografo, saranno nel veneziano fin troppo capricciosi e carichi di ombre e di tinte.

Dedicata alla luce di Canaletto si è aperta a Roma a Palazzo Braschi l’11 aprile 2018 un’ampia retrospettiva che espone suoi capolavori in collezione privata o musei all’estero.

La Prospettiva di Baltimora è focalizzata dalla fuga su un turrito tratto di Mura Aureliane ad arcate, recentemente riemersi i resti di acquedotto2 a S. Giovanni nel cantiere della Metro C (fig12). Restituisce un Colosseo non tanto idealmente, ma storicamente integro del cerchio esterno di arcate e dell'attico visibile dalla Domus Aurea e in parte dal Campidoglio, in proiezione anastilotica campita e approssimata catottricamente (Samuel Y. Edgerton), mappandovi marmi policromi sulle sfaccettature del Battistero di S. Giovanni, descritto con il suo monumentale ingresso laterale e gli spioventi, ma in difetto della scala di grandezza applicata in rapporto ai corpi umani raffigurati intorno alla fonte e sparsamente. I tre monumenti cristallizzati su un unico piano visuale compaiono ribaltati con evidenza nitida di rilievo assonometrico. Altrettanto pittorescamente Giovanni Maria Falconetto nella Sala dello Zodiaco del Palazzo d'Arco a Mantova, nel 'Segno zodiacale dell'Ariete' (fg10), concentrerà la visuale del Colosseo dal Celio sullo scorcio delle arcate interessate dal crollo e di particolari dei danni del terremoto del 1349, descritto anche da Francesco Petrarca, la cui intensità giunse ad abbattere la sommità della Torre dei Conti, rinnovati dalle scosse del terremoto del 1703, cui seguirono più importanti consolidamenti ricordati dalle iscrizioni che vi sono apposte. Che Antonio del Pollaiolo fosse attivo a Roma anche nell'appartamento Barbo di Palazzo Venezia al fregio detto delle 'Forze d'Ercole' (fg11) - ancora di recente oggetto di restauro (2016-2017) gli scorci incorniciati da cassettonato e da modanature quasi interamente a ‘grisaille’, l’uno e le altre reimmaginati a Roma anche da Melozzo da Forlì - non trova conferme nei documenti del palazzo che hanno fatto parola di Giuliano di Amadeo. Le contorsioni dei corpi e il ghigno dei volti, il realismo scultoreo dei puttini e dei dettagli anatomici e architettonici del fregio della Sala di Ercole di Palazzo Venezia, reintegrata nello scorso 2017 al circuito museale accessibile al pubblico vi hanno suscitato tra gli altri nomi quello di un artista della sfera mantegnesca (Federico Hermanin, Mario Lizzani 1941), quale il miniatore Girolamo da Cremona (Mario Salmi) o nel furore che sarà ariostesco (Attilio Momigliano) quale Marco Zoppo, non meno nell’acme antiquario albertiano, titanico e tragico allo stesso tempo, in cui Francesco da Borgo San Sepolcro disegnò la loggia porticata sulla facciata della Basilica di San Marco. Giorgio Vasari nominerà Mino da Fiesole e Vellano da Padova fra gli scultori delle insegne del Palazzo di S. Marco. Tra i riquadri del fregio a grottesca e fontane della Sala, situata sul fianco di Palazzo Venezia verso il Campidoglio, vi sono le Fatiche di Ercole e il leone Neméo e di Ercole e la cerva di Cerinea, le lotte con Achelòo3 , Anteo (fg11) e Caco, queste ultime enumerate rispettivamente nell’ottava, nona e decima fatica secondo la 'Consolatio philosophiae' di Severino Boezio (VI secolo) della trasmissione testuale nella seconda metà del Quattrocento (1483) e, tra i tiranni della virtù erculea, il Centauro Nesso dal Libro IX delle ‘Metamorfosi’ di Ovidio. Pollaiolo, con studio anatomico del dorso dell’Ercole Farnese, ribaltava di spalle l’Ercole che soffoca Anteo nella stretta, che nel Sepolcro dei Nasoni della Roma sotterranea a Saxa Rubra lo staccava appena da terra4 , e sarà fatto risalire, frammentariamente, anche alle icone pompeiane della poesia di Filostrato.

Fg12 - Antonio Pollaiolo attr., Valle del Colosseo, Walters Art Gallery, Baltimora; b) - Un tratto di arcate di acquedotto a S.Giovanni (a sinistra)

Fg12 - Antonio Pollaiolo attr., Valle del Colosseo, Walters Art Gallery, Baltimora; b) - Un tratto di arcate di acquedotto a S.Giovanni (a sinistra)

Virtualmente ricollocato alle Terme di Caracalla anche l’Ercole Latino, il secondo Ercole in riposo Farnese5 , nella video guida ‘Caracalla 4D’ (tecnologia Cardboard), simulazione dell’antica magnificenza antoniniana tramite visore 3D e ora efficace dotazione disponibile per i visitatori6 . Rimaneggiata nel secolo successivo, l’intera decorazione della Sala di Palazzo Venezia, detta dei Paramenti, si mostra come una mimesi aulica appropriata all’ambiente di rappresentanza del titolo cardinalizio di S. Marco, sede consiliare ancora nel periodo sistino e che sarà sotto la giurisdizione della Repubblica di Venezia (Bolla di Pio IV) dal 1564, con le successive sovraintendenze degli architetti Giacomo della Porta, Orazio Torriani, Carlo Fontana, Paolo Posi ed altri agli ampliamenti, restauri e demolizioni delle fabbriche.

La Prospettiva della Valle del Colosseo (fg 12) (77.4x220) musealizzata nel 1931 a Baltimora (Walters Art Museum; collezione Henry Walters 1902; proveniente dalla collezione Marcello Massarenti, Roma, 1897), con un ventaglio attributivo non certo breve, che ha incluso Bartolomeo Corradini detto Fra Carnevale (Milano-New York, 2004-2005), è ancora anonima. Innegabile che i Pollaiolo dimostrino ovunque nei loro dipinti7 e nelle loro sculture rilievi in antico di pavimentazioni, di rivestimenti di laterizi, e di arredi urbani architettonici, come dell’andamento particolareggiato del terreno, e che i risultati strumentalmente ottenuti dagli stessi Brunelleschi e Donatello - non loro soltanto i primi agrimensori del Foro Romano e esploratori del sottosuolo cittadino - fossero determinati da testimonianze letterarie in volgare di osservatori, che avevano saputo divulgarle quali concrete tecnologie della pratica artistica, valse a dimostrarla, non meno che dai disegnatori e pittori del Quattrocento, ad un pubblico esteso. La modernità della veduta nella tempera (e olio) di Baltimora è riposta nell’avere avanzato un’anastilosi dei monumenti del sito romano che rappresenta nell’età medievale. Filippino Lippi a sua volta avrà dipinto in scorcio, a sinistra della cattedra nel Trionfo di S.Tommaso della Cappella Carafa di S. Maria sopra Minerva, il bronzo equestre di Marco Aurelio (Musei Capitolini, Roma) e altrettanto celebri saranno le vedute di città di Pinturicchio (Musei Vaticani). D’altra parte, il recupero archeologico della scultura greco-romana sarà dovuto a Roma non solo a Michelangelo ed alle Stanze e alle Logge Vaticane, ma anche a Villa Farnesina. Oltre agli esagoni di Ercole della Loggia di Galatea, tra le sue cosmografie la villa conserva in una camera del piano terreno un intero Fregio di Ercole di Baldassarre Peruzzi, ovidiana (Metamorfosi, Libro IX) grottesca delle favole astronomiche di Igino, illustrate, seppure degradate, negli altorilievi di sarcofagi8 , dei quali il nastro che corre sulle quattro pareti della sala simula le specchiature e lo schiacciato donatelliano che contempla la scena di Ercole ed i centauri Nesso ed Eurizione (Eurito) (fg 13), studiato nella figura sull’Ercole capitolino dal Foro Boario9 . Il cromatismo di questo fregio fece parlare Adolfo Venturi, sottolineata da Giorgio Vasari la passione antiquaria di Peruzzi, di imitazione della tecnica ad encausto, come i finti stucchi della volta della Sala di Galatea, ispirato ai ritrovamenti di fondazione non solo sull’argine trasteverino10 .

Gli affreschi della villa possono dirsi un vero museo di Agostino Chigi delle 'Admiranda' nello Zodiaco della Roma imperiale e della statuaria augustea nei primi decenni del Cinquecento, come un mappamondo iconologico di classificazione biologica e astronomica, nel quale abbia avuto parte sagace il giovane Pietro Aretino, tra gli intimi di Agostino Chigi.

Fig13 - Baldassarre Peruzzi, Ercole e i centauri, Sala del fregio di Ercole, Villa Farnesina

Fig13 - Baldassarre Peruzzi, Ercole e i centauri, Sala del fregio di Ercole, Villa Farnesina

Ulisse Aldrovandi, dagli atlanti incisori di scultura antica, che ne perfezionavano i rilievi, riproducendoli e vendendoli ai visitatori della città di Roma come preziosi atlanti di cartoline nel formato a stampa in ottavo, renderà gli uni e l’altra memorabili nel ‘Libro delle statue’11 , un trattato moderno di storia del collezionismo, non meno che una guida turistica dei ritrovamenti a Roma per il viaggiatore al pari degli autori dei secoli precedenti, tra cui Lorenzo Ghiberti, che nei 'Commentari' aveva introdotto anche la pratica del giornale degli scavi, fondando una moderna scienza della prospezione archeologica.

Fig14 - Leon Battista Alberti attr., Chiesa di S. Stefano Rotondo, Galleria Nazionale delle Marche

Fig14 - Leon Battista Alberti attr., Chiesa di S. Stefano Rotondo, Galleria Nazionale delle Marche

Fig15a, b - S. Stefano Rotondo e la chiesa di S. Maria in Domnica al Celio, Roma

Fig15a, b - S. Stefano Rotondo e la chiesa di S. Maria in Domnica al Celio, Roma

La pittura è stata rilievo monumentale da sempre rappresentazione di un’attualità, più che interpretata autenticamente, astratta nel corso del tempo, ma è raro che possa restituirci in dettaglio affidabile un monumento identificato, anche per le condizioni materiali variabili sia dell’uno che dell’altra. Del resto, un’anastilosi, se topograficamente approssimabile o determinabile, idealizza la monumentalità che disegna e copia, come la Prospettiva con S. Stefano Rotondo (fg 14, 15a e b), consacrato nel V secolo, e, nella fuga delle auree quinte vitruviane della piazza nell’idea di 'renovatio' niccolina (le Domus dei Valerii), la basilica di S. Maria in Domnica alla sommità del Celio, che si mostrerà con il porticato di Andrea Sansovino (fg 15b) e il pieno sesto delle sue arcate a sua volta dimensionato in continuità ideale ai fornici dell’anfiteatro Flavio sottostante: l’architettura da restaurare funzionalmente e modularmente proporzionata più che integrata alla città è nel dipinto una realtà aumentata che albertianamente fonde la prospettiva nelle tre arti figurative. Il mosaico della Fortuna Primigenia a Palestrina raffigura il tempio che lo conteneva, verosimilmente nel suo abside, durante la costruzione di un complesso, nell’assetto forse oggi supponibile originario, sebbene enormemente sviluppato, giungendo ad espandersi a consolidamento dell’intera collina nei secoli seguenti, e contiene anche altri edifici gemellabili per grandiosità famosi a Roma nel II secolo a. C. Sono noti i centri di produzione e di provenienza delle maestranze di mosaicisti e scalpellini impiegati a Roma, fossero queste greche o macedoni, siriane o egiziane, come ha narrato Tito Livio a proposito di Apollodoro damasceno a Roma al seguito dell'imperatore Traiano. Se anche il mosaico di Palestrina (fg 16) raffiguri proprio Menfi12 , sempre raggiunta sia dai Greci che dai Romani, o non un altro tempio egizio come Karnak (Karnac) a Luxor, non si ricava che da Luigi Canina, che ai santuari tebani, e proprio a Karnak, anche ritenuto un palazzo reale, aveva dedicato alcune pagine13 . Del litostròto di Palestrina (Museo archeologico nazionale di Palestrina, visitabile) aveva parlato Plinio e il ‘Recueil’ ne pubblicò un lucido particolareggiato su trasparente, una copia grafica esatta nella tecnica di riduzione di Pietro Santi Bartoli che non ne aberrasse i contorni e ne dimostrasse nilotico lo scenario di bacino fluviale. Il riferimento ad un rituale funebre di sepoltura, una bara, o sarcofago ligneo, portata a spalla dal corteo all'uscita del tempio con frontone curvilineo che vi compare (fg16), era stato sorvolato dagli archeologi del Seicento, solo argomentando, in rapporto allo strappo e al conseguente recupero per volontà di mecenati quali Andrea Baroni Peretti Montalto e Francesco Barberini, un criterio classificatorio delle necropoli e delle esequie fin oltre il territorio peninsulare. Di questo unico pezzo archeologico di straordinaria flagranza esiste una documentazione di rilievi strumentali interpretativi e bibliografici nella storia del collezionismo tale che non basterebbe un anno di tempo ad una ricostruzione 3D da una banca dati dedicata, come la restituzione della Tomba di Nebamun in parte conservata al British Museum, ora divulgata mediante visita virtuale con tecnologia di animazione, limitatamente ai reperti che vi sono localizzati. Focalizzando a campione su quel monumento di archeologia romana soltanto, attraverso ciò che analiticamente mostra tuttora, la storia dei suoi restauri mediante le sue rappresentazioni nella storia dell'arte, il periodo sillano in cui da Plinio era stato collocato cronologicamente, anche un'evoluzione tecnologica del rilievo di precisione sarebbe già monumentale nelle descrizioni raccolte e nell’anastilosi dell'architettura del Tempio della Fortuna Primigenia di Palestrina, che lo ospitava ed ancora lo tramanda nel Palazzo Barberini, edificatovi da Francesco Contini, dove sarà allestito nel 1956 il Museo archeologico nazionale del complesso. Una commistione l’uno all'altro monumentale, che è stata reimmaginata a fondamento filologico di una genesi progettuale erudita anche del Colonnato di S. Pietro e, attraverso la didascalica medievale, una cronaca archetipica non solo del disegno architettonico, ma dell’illustrazione di bestiari, erbari ed almanacchi.

Fig16 - Mosaico di Palestrina, Museo archeologico nazionale di Palestrina (particolari)

Fig16 - Mosaico di Palestrina, Museo archeologico nazionale di Palestrina (particolari)

Significativo scarto di una ricerca sulla tecnica interpretativa dell'illustrazione scientifica, che quel documento storico-iconografico pervenuto dimostra a sua volta in uso, anche se figurativo, occorsa per la sua realizzazione, narrata dai testi pliniano e vitruviano tra gli altri e dalle testimonianze dei Fori Romani musealizzate per prime, nella memorabile complessità pratica degli strumenti della scienza dell'arte italiana.

Compositivamente boschereccio e oceanico, il fregio di Ercole di Villa Farnesina di Baldassarre Peruzzi si mostra vicino alla sequenza di pannelli di Piero di Cosimo (GEOmedia, 2005, 3) con le Fatiche di Ercole, tra le quali: Ercole e il leone nemèo, la cerva di Cerinea e Diomede ucciso dalle sue cavalle; Ercole e il cinghiale nel regno delle Amazzoni; la mandria di Gerione e le stalle di Augia (Metropolitan Museum, New York; Ashmolean Museum, Oxford); la Morte di Cillaro e di Eurito, supino secondo Ovidio (Metamorfosi, Libro XII, 240) nella battaglia tra Centauri e Lapiti delle nozze di Piritoo, in cui Ercole abbatte Omado (National Gallery, Londra), Sileno (Worcester, Art Museum) e le spalliere dei proteici Tritoni marini, dalla piena immersione prospettica nel paesaggio e dalla forza degli elementi naturali della virtù erculea detti delle ‘Cacce’ o delle ‘Storie dell’età primitiva’.

Note

1Luigi Canina, La prima parte della Via Appia da Porta Capena a Boville, Roma 1853, 2, tavole V e VI.

2Pirro Ligorio, Effigies (o Imago) Antiquae Romae, 1561.

3Giovan Battista Cavalieri, Antiquarum statuarum urbis Romae, 1585, 1° e 2° Libro [Dedica nel frontespizio a Ludovico Madrucci; legato con il 3° e 4° Libro, 1594: Dedica nel frontespizio a Giacomo Paluzzi Albertoni], tv 27 del 1° album: ‘Signum Herculis è marmore in Aedibus Farnesijs Romae Glyconis Atheniensis excelentis artificis manu elaboratum’ , l’Ercole in riposo da Caracalla di Palazzo Farnese (Museo archeologico nazionale, Napoli). Emblematico nelle vedute della passeggiata romana di Caracalla anche l’Ercole Latino Farnese (Reggia di Caserta) con la testa di toro sotto la leontè. La didascalia dell’incisione delle serie del Fondo Corsini ‘Herculis Acheloi domitor In Aedibus Farnesianis’ (tv42) lo definisce vincitore di Achelòo.

4Le Pitture antiche del Sepolcro dei Nasonii nella Via Flaminia disegnate ed intagliate alla similitudine degli Antichi Originali da Pietro Santi Bartoli descritte & illustrate da Giovan Pietro Bellori, I, Roma 1680, tav.13.

5Nella Reggia di Caserta. Andrea Violani eseguì più copie di statue di Ercole, verosimilmente da modellini in gesso, tra le quali l’Ercole e Telefo dei Musei Vaticani, collocata nella Villa Comunale di Napoli e ultimamente oggetto di restauro.

6Realizzazione Coopculture (Francesco Cochetti e Giovanna Barni), CNR (Francesco Antinucci) e Appia antica/Terme Antoniniane (Francesco Prosperetti, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma). L’effetto bronzeo di penombra simulato nella Palestra orientale può ingannare sul candore marmoreo del Toro Farnese (MANN, Napoli). Prototipalmente georeferenziata Archeoguide, il sistema con visore di realtà aumentata sviluppato nel 2001 ad Olimpia, Grecia.

7Nel Martirio di S. Sebastiano (National Gallery, Londra) il dettaglio dell’Arco di Costantino (1475) mostra la rovina e lo spoglio dell’attico.

8Johann Joachim Winckelmann, Monumenti antichi inediti, 2, Roma 1767. Più di uno dei quali ai Musei Vaticani.

9Nella parete Nord: Ercole e i Centauri, il leone Nemèo, gli uccelli stinfalici, i pomi delle Esperidi o il drago Ladone, Cerbero, le cavalle di Diomede, Ercole scaglia Lica, l’Idra, il toro cretese, Anteo e Caco. Nella parete Est: Ercole e Atlante, il cinghiale erimanzio, l’erma di Ercole (secondo Pausania nel Ginnasio di Sicione in Grecia), le stalle di Augia, Europa e il toro. Danae, l’Inganno ad Alcmena, Apollo e Mida, Mida e il Pàttolo, Nettuno, Anfitrite e Palemone; nella parete Ovest: Pan e Onfale; Ercole ed Ebe; Apollo e Marsia; Ercole e Ila, Meleagro e il cinghiale Calidonio, Antea, le Parche e il tizzone di Meleagro, Ercole serba la natura divina, Orfeo e la cerva di Cerinea ed Orfeo e Euridice; nella parete Sud l’Oceanomachia, Oceano e Teti, Ercole, Achelòo e la cornucopia di Amaltea, Busiride d’Egitto, i Tritoni, la cintura d’Ippolita, la cornucopia imbracciata dal fiume Nilo, dalla statua del Campidoglio (Igino, Favole XXX, XXXI e XXXIII, Basilea 1535), Nereo, Apollo citaredo e Diana, Mercurio e Pan. Anche questa camera venne restaurata da Carlo Maratta, ad eccezione del soffitto, che reca l’iscrizione: ‘Aedes undique fatiscentes ne Raphaelis aliorumque opera deperirent novis additis constructionibus sustentatae exornatae perfectae’. Giovan Pietro Bellori nella ‘Descrizione delle immagini dipinte da Raffaello da Urbino’ (Roma 1695) affermò Maratta quale curatore del reintegro della Loggia di Cupido della Villa Farnesina alla Lungara. Per questa Loggia Egidio Gallo Romano aveva composto nel 1509 la Cytherea (Archeomatica, 2011, 1, p.35) e nel 1511 uscirà il De Viridario, seguito dal poemetto di Blosio Palladio, Suburbanum Augustinii Chisii, Roma 1512 (Carlo Fea, Notizie intorno Raffaele Sanzio da Urbino, Roma 1822), dal quale è scaturita la fonte iconologica ovidiana della Sala di Galatea. Del Trionfo di Cupido è stato appena realizzato (2015-2017) un sito virtuale ‘Loggia digitale’ con tecnologia 2D ad alta risoluzione dal Visual Computing Lab dell’ISTI del CNR e dall’Accademia dei Lincei. La Sala del fregio di Ercole, deteriorata, è stata nuovamente restaurata a cura dell’ISCR dal 2003 al 2011.

10Giuseppe Lugli, La Pianta dell’antica casa della Farnesina, in Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 55, 1938, pp.5-27.

11Ulisse Aldrovandi, Delle statue antiche (p.115), in Lucio Mauro, Le Antichità di Roma, Venezia 1556. Aldrovandi descriveva due statue frammentarie di Ercole nel cortile del Belvedere Vaticano: Anteo e Ercole, il Torso del Belvedere.

12Recueil de peintures antiques trouvées à Rome, I, Paris 1783, 2a ed., figure XXXIV.

13Luigi Canina, L’architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti, Roma 1843.