Nel corso degli ultimi decenni, l’Italia è stata protagonista, da soggetto e oggetto, nel dibattito internazionale sul valore pubblico dell’archeologia preventiva: la comunità scientifica si interroga, infatti, su come valorizzare i risultati dagli ormai innumerevoli iter di valutazione archeologica nell’ambito della realizzazione di infrastrutture e di opere per lo sfruttamento di energie rinnovabili.

Dopo alcune esperienze pionieristiche votate alla valutazione e alla pianificazione di un approccio preventivo, che trovano nella realizzazione della linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli un modello paradigmatico, sono stati fatti passi significativi volti a stimolare l’interesse anche dei committenti sul valore strategico dei dati archeologici che emergono da ricognizioni e scavi. I recenti sviluppi delle tecniche di telerilevamento oggi a disposizione degli archeologi sono stati accompagnati da un cambiamento di prospettiva, spostando l’attenzione dai singoli siti al “paesaggio” inteso alla scala territoriale, contesto ampio nel quale ora il patrimonio culturale è da considerare come elemento centrale della pianificazione consapevole (consciuous planning). Pur rappresentando oggi un binomio sempre più ricorrente, nell’ambito dell’archeologia preventiva le indagini non invasive rappresentano solo un passo preliminare delle procedure di tutela (Boschi 2020). Infatti, a valle della ricerca archeologica a scala territoriale, delle ricognizioni di superficie, delle applicazioni estensive e intensive della geofisica e del telerilevamento, nella pratica i progetti che investono il prezioso palinsesto dei paesaggi urbani e rurali impongono la realizzazione di scavi stratigrafici di verifica, il cui potenziale conoscitivo è di straordinaria rilevanza non solo ai fini della tutela ma anche della comprensione del territorio. I risultati dell’applicazione sistematica delle regole dell’archeologia preventiva dimostrano l’efficacia di tale complesso processo amministrativo e conoscitivo nell’ottica della pianificazione territoriale pienamente consapevole. In tal senso il concetto di conscious planning era in un qualche modo già tra gli obiettivi del progetto della Carta Archeologica d’Italia (CAI), Forma Italiae (Castagnoli 1978; Marchi 2023). Infatti, fin dai primi passi nell’Italia post-unitaria, tra gli scopi principali del progetto è l’acquisizione di «[…] un’ampia base conoscitiva sulla quale impostare solidamente la programmazione necessaria alla tutela, alla gestione e allo sviluppo del patrimonio archeologico nazionale […]» (Quilici, Quilici Gigli 2004). In tale prospettiva, bisogna valutare con grande interesse il possibile contributo che può derivare alla conoscenza del territorio dai dati acquisiti nell’ambito degli innumerevoli iter di valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) prescritte dalle SABAP per la realizzazione di opere pubbliche, opere a rete e infrastrutture energetiche in genere in tutta Italia: la VPIA è, infatti, uno strumento che, attraverso un’analisi approfondita del territorio, stima l’impatto dell'opera da realizzare sui depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

Nelle più recenti riflessioni sul significato di archeologia pubblica (Fredheim, Watson 2023; cf. Volpe 2007), è emersa l’importanza centrale rivestita proprio dalle ricerche (ricognizioni e scavi) condotte “sul” e “nel” territorio. Gli studi sui paesaggi storici impongono all’archeologo, infatti, un approccio dialogico non soltanto con altre discipline ma soprattutto con il territorio e le comunità. In tal senso, costituiscono un’eccezionale occasione per promuovere il patrimonio archeologico che, come è noto, costituisce un veicolo fortemente attrattivo ed evocativo di valori culturali contestuali e possibile propulsore di sviluppo.

I risultati straordinari di scavi realizzati per interventi di archeologia preventiva in luoghi distanti dai grandi attrattori turistici, a volte vere e proprie “periferie” del Bel Paese, permettono di consolidare la consapevolezza del continuum del paesaggio archeologico: tali scoperte, a volte mediate dalla stampa locale in maniera naïf, permettono di raccontare l’esistenza di un patrimonio archeologico complesso e multiforme, testimone della storia millenaria del territorio. Di questo, le comunità sono assai spesso già consapevoli, ma l’eco mediatica permette loro una rinnovata coscienza pubblica delle ricchezze culturali del loro paesaggio storico, i cui elementi archeologici sono segni di identità. Di questo, i paesaggi archeologici di Etruria e Sicilia sono due casi eclatanti.

Negli ultimi anni l’Etruria è diventata lo scenario prediletto per una riflessione sull’archeologia preventiva e paesaggio antico, rispetto all’impatto più che “intensivo” degli impianti da fonti di energia rinnovabile (fotovoltaici ed eolici), approvati in sede di VPIA nazionale che regionale. La Soprintendenza, che ha inteso opporsi a questa scomposta invasione, insieme agli archeologi che operano sul campo si sta chiedendo “quale valorizzazione, a questo punto, è possibile per l’archeologia della Tuscia?”, al netto del verificarsi giorno per giorno di quello che sempre più appare un ossimoro tra le attività e le scoperte sul campo e le necessità dei Committenti delle grandi opere.

Se le ricerche bibliografiche e ricognitive hanno offerto la possibilità di esprimere e far valere un rischio medio o medio-alto in tutto il comparto, per esempio, tra i più colpiti dalla foga costruttiva, tra Tuscania e Montalto di Castro e si sta rispondendo con l’apposizione o le proposte di apposizione di vincoli sia paesaggistici che monumentali (vedi quello dell’Arrone), sembra possibile affermare che, oltre la tutela, molto ancora è da fare per una futura valorizzazione che possa coinvolgere le comunità locali nei confronti delle emergenze rinvenute.

A Tuscania, l’archeologia preventiva ha messo in luce aree di frammenti fittili, isolate emergenze di abitato di età etrusca e romana, settori di necropoli sin d’ora poco o affatto conosciute, che possono disegnare nuovi pattern insediativi e aprire opportunità di ricerca sui materiali, anche grazie all’ausilio delle scienze applicate all’archeologia. A Canino e Montalto di Castro, si deve all’archeologia preventiva la scoperta di interi settori insediamentali del vasto territorio che un tempo era sotto il controllo della città etrusco-romana di Vulci. In alcuni casi, come in loc. La Viola, Prataccione e Due Pini, le evidenze, per lo più di necropoli e viabilità, stanno chiarendo la struttura del paesaggio antico (Fig. 1). La valorizzazione, anche in questo caso, si sta orientando verso la diffusione e disseminazione nei risultati, all’interno di convegni, conferenze e incontri pubblici che hanno coinvolto e vogliono coinvolgere sia gli addetti ai lavori che il grande pubblico.

Fig. 1 – Lazio, Montalto di Castro (VT): veduta aerea di una porzione di necropoli di Prataccione.

L’altra faccia della medaglia è il continuo incontro/scontro con una Committenza che intende guadagnare terreno per l’impianto e, nel momento in cui emergono tracce archeologiche, restituisce il minimo possibile in merito a fruibilità pubblica. Pur nella consapevolezza che nonostante l’archeologia preventiva, spesso si tende ad inseguire più che a realizzare, come si è fatto negli ultimi anni, una vera e propria valorizzazione del paesaggio antico, è necessaria sempre di più una pianificazione ragionata delle attività, che coinvolga, sin dai primi passi, anche gli stakeholders locali.

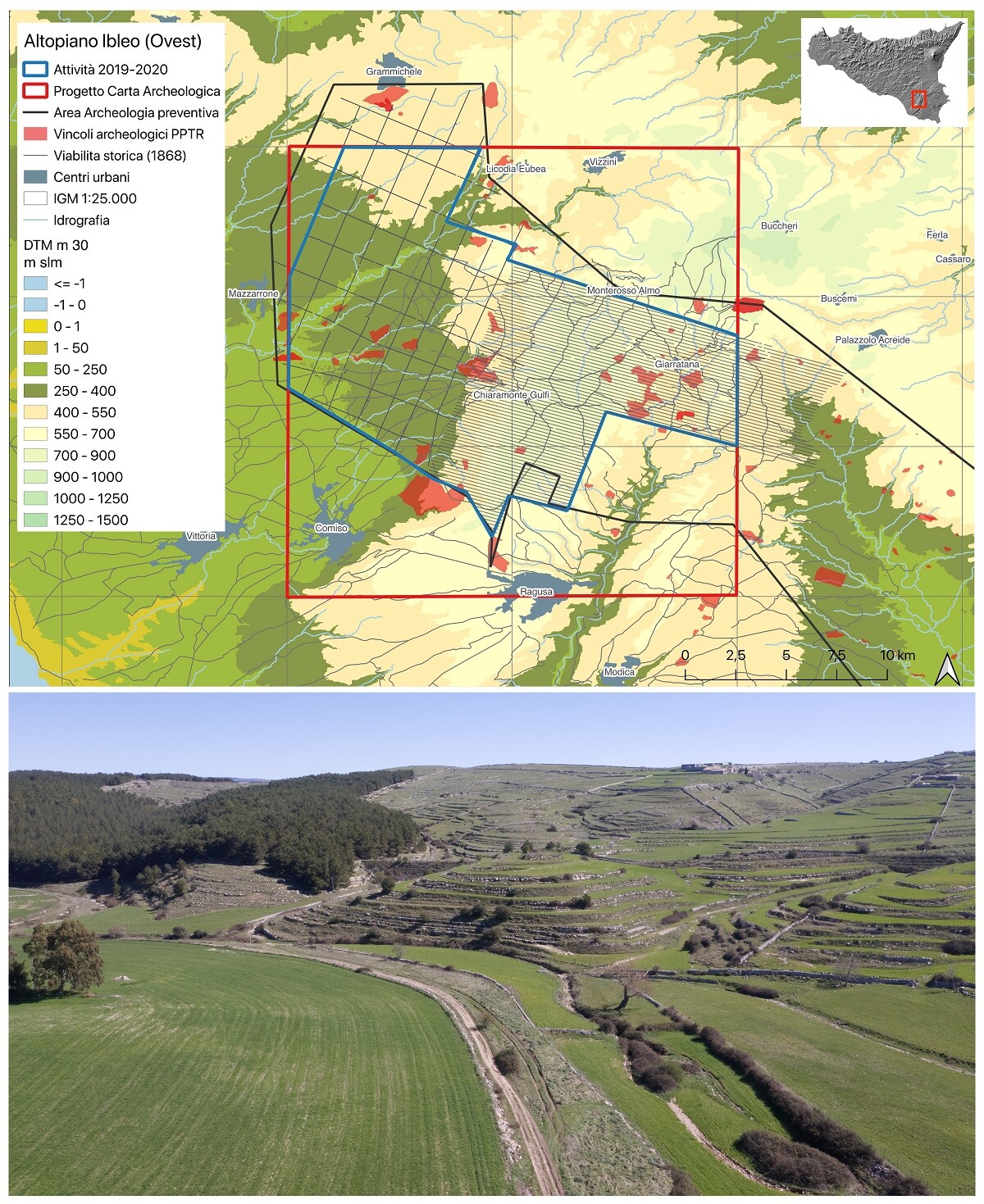

Anche in Sicilia, l’archeologia preventiva negli ultimi anni è stata protagonista del dibattito su pianificazione consapevole e conservazione del paesaggio storico, in seguito all’incremento di progetti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In tal senso, lo spazio ideale è nell’entroterra dell’isola, nelle vaste estensioni tra Enna e Catania, ma anche in provincia di Ragusa, nel comprensorio rurale dell’Altopiano degli Iblei. In questo caso, tuttavia, all’incremento di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica e solare, si accompagnano i permessi per lo sfruttamento di fonti di energia non rinnovabile, i combustibili fossili, dal bitume al petrolio e al metano, che impregnano i porosi strati calcari dell’altopiano. L’area iblea rappresenta un settore nevralgico nell’ambito della geografia della Sicilia: il paesaggio, oggi in larga parte rurale, costituisce un palinsesto ancora poco noto per l’assenza di ricognizioni sistematiche. Nonostante la sua tutela sia basata, infatti, su un valido Piano Paesaggistico, esito delle ricerche condotte dalla Soprintendenza e dagli enti di ricerca impegnati nel territorio, numerose sono ancora le aree di vacuum. Per tale ragione, un impulso notevole alla conoscenza del paesaggio ibleo deriva dalle ricerche legate all’attività di tutela della Soprintendenza di Ragusa. Un esempio è la carta archeologica dei territori dei comuni di Monterosso, Giarratana e Chiaramonte Gulfi (cf. Brancato et al. 2023), esito dell’attività di sorveglianza prescritta dalla Soprintendenza per la realizzazione di prospezioni sismiche a rifrazione propedeutiche in relazione a un permesso di ricerca per lo sfruttamento di idrocarburi. In seguito alla VPIA, la Soprintendenza ha prescritto, infatti, la sorveglianza delle attività sul campo (2019-2021) da archeologi, coordinati sul campo da chi scrive per conto dell’Università di Catania (Fig. 2) veduta aerea del territorio compreso tra Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo, territorio attraversato dalla via Selinuntina. Da Brancato et al. 2023). Considerato il vasto areale compreso nel permesso di ricerca, l’attività, che ha visto tanto il coinvolgimento degli studenti ma anche della comunità locale, ha permesso la ricognizione di una vasta porzione di territorio mai prima ricognito, significativo per il valore di causalità statistica del campione analizzato.

Fig. 2 – Sicilia, Altopiano degli Iblei (A). Area del progetto di ricognizione (B).

Tanto il caso dell’Etruria quanto quello della Sicilia, dimostrano che oggi l’archeologia preventiva costituisce uno strumento di tutela ma anche di ricerca attiva sui e nei paesaggi storici. I progetti di grandi opere, ma anche i cantieri di modesta entità, indirettamente permettono di dare grande visibilità alla storia di territori solitamente ai margini. La scoperta archeologica, quando adeguatamente approfondita e studiata nel proprio contesto, permette alle comunità di sviluppare opportune strategie di pianificazione consapevole e di valorizzazione, basate sulla conoscenza del patrimonio culturale.

Un esempio virtuoso sono le cultural routes che ormai, in Italia e in Europa, costituiscono forme originali, di promozione dal basso dei paesaggi archeologici. Lo sviluppo di numerosi percorsi di “archeo-trekking” sia in Etruria sia in Sicilia costituisce un esempio di questo approccio, volto a ricucire ambiti territoriali ricchi di storia ma marginali rispetto ai grandi attrattori turistici, attraverso la fruizione del patrimonio archeologico nel contesto dei paesaggi e delle comunità cui appartiene.

Autore

Rodolfo Brancato

Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Studi Umanistici

Simona Carosi

SABAP per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale

Brancato, R., & Carosi, S. (2024). Dall’archeologia preventiva al consciuous planning: La tutela come occasione di ricerca e valorizzazione dei paesaggi storici in Etruria e Sicilia. GEOmedia, 28(4). Recuperato da https://www.mediageo.it/ojs/index.php/GEOmedia/article/view/2024

Pre-abstract del Primo Convegno Nazionale in "Archeologia Preventiva: Teorie, metodi ed esperienze", Soriano nel Cimino 18-19 Ottobre 2024.

Leggi GEOmedia 28 (4) 2024 a questo link

Guarda tutti quanti i video interventi del convegno (Link alla Playlist)

L’iniziativa del Primo Convegno Nazionale in "Archeologia Preventiva: Teorie, metodi ed esperienze", Soriano nel Cimino 18-19 Ottobre 2024, nata all’interno del Master di II livello in “Archeologia Preventiva e Gestione del Rischio Archeologico”, è stata promossa dall’Università degli Studi della Tuscia, il Ministero della Cultura (DG Musei, DG ABAP), ICA (Istituto Centrale per l’Archeologia), Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e Archeoimprese (associazione delle imprese archeologiche), SABAP Viterbo e Etruria Meridionale, in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino, il Museo Civico Archeologico dell’Agro Cimino e l’Ente Sagra delle Castagne.

Scopri il Master di II livello in “Archeologia Preventiva e Gestione del Rischio Archeologico”

Contatti

Direttore: Prof. Salvatore De Vincenzo

Coordinatore: Dott. Giancarlo Pastura

Segreteria Master Archeologia Preventiva – Map