La verifica preventiva dell’interesse archeologico è lo strumento normativo e scientifico che regola i rapporti tra i lavori pubblici e l’archeologia e come tale necessita di essere correttamente comunicato dagli addetti ai lavori.

Come noto, il territorio italiano ha subito e subisce notevoli trasformazioni prodotte dalle opere pubbliche, che soprattutto nella fase postpandemica hanno visto la realizzazione di infrastrutture e di numerosissimi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non. Tali opere hanno un impatto notevole, con il rischio di distruggere il patrimonio archeologico sepolto, se non si attuano le procedure corrette.

Due istanze opposte si impongono peraltro ai soggetti che devono decidere: da un lato, l’esigenza di tutelare i beni archeologici ancora custoditi dal sottosuolo, dall’altro il bisogno sempre più incalzante di assicurare tempestivamente servizi ai cittadini.

La legislazione italiana da tempo ha provveduto con specifiche leggi sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico (brevemente, “archeologia preventiva”), dal 2005 fino all’attuale Codice dei Contratti pubblici del 2023, che sostituisce i precedenti dispositivi normativi (Fig. 1), ma da ben prima la forte sensibilità per la tutela, insita nell’ordinamento italiano dei beni culturali, aveva portato a risultati notevoli in termini di protezione e conservazione, tenendo come presupposto anche la Convenzione della Valletta del 1992.

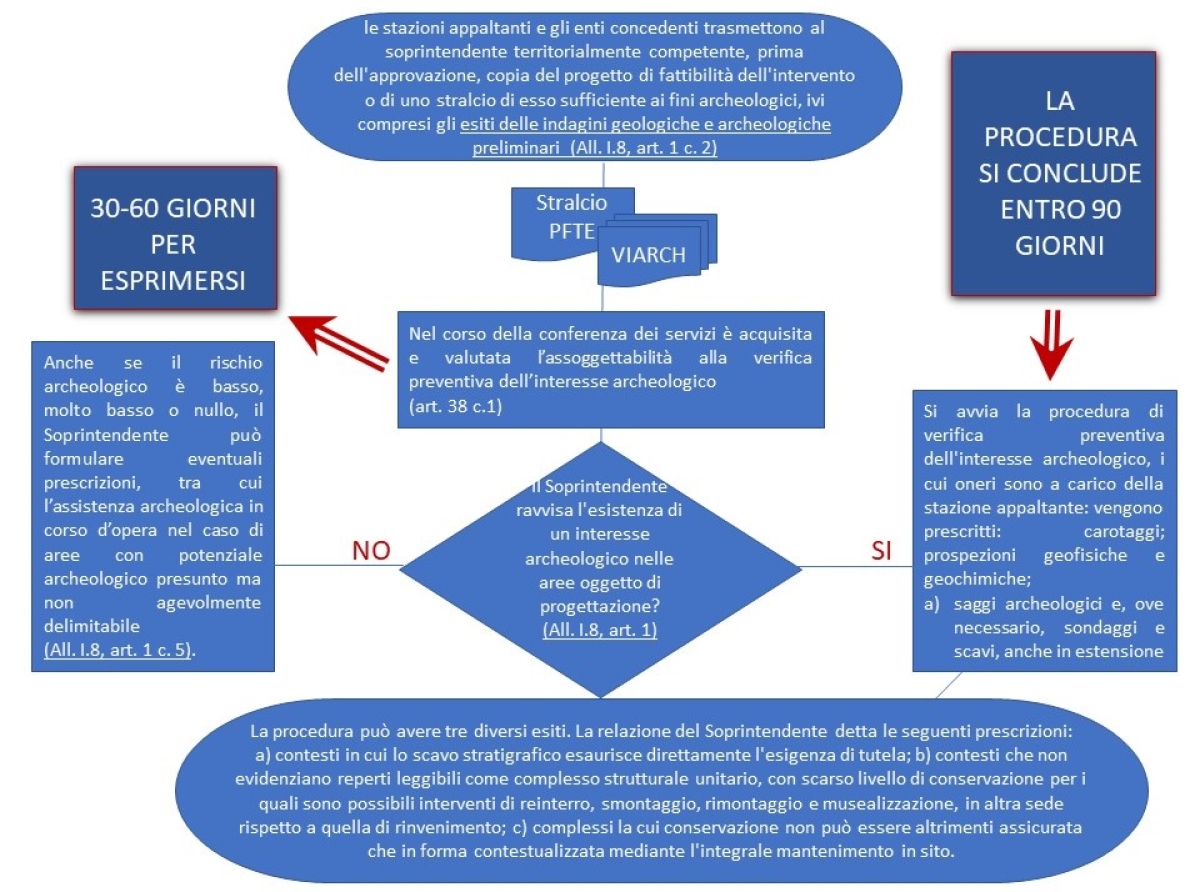

Fig. 1 - Il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico. Grafico realizzato da Valeria Boi, Istituto Centrale per l’Archeologia

La legge attuale, forte di una tradizione normativa quasi ventennale in materia, prevede la verifica preventiva dell’interesse archeologico, ossia la valutazione del rischio che per i contesti archeologici e paleontologici comporta l’esecuzione di un’opera pubblica. Tale valutazione non è certo semplice, ed è svolta in collaborazione tra pianificatori, committenti, soggetti operanti sul territorio, archeologi, geologi, paleontologi; la complessità dell’opera è molto variabile, se si pensa alle strade e alle ferrovie o ai progetti che incidono pesantemente sul sottosuolo, mentre altri interventi sono più limitati. Essa consiste nell’acquisizione dei materiali bibliografici, documentali ed esito di indagini nelle aree dove il progetto prevede la realizzazione dell’opera pubblica; in base a tali materiali, si decide se procedere allo scavo dell’area, dando appunto corso alla verifica sul terreno, oppure no.

In caso di ritrovamenti, la legge prevede vari tipi di soluzione quando ci si trova di fronte a evidenze archeologiche: un contesto archeologico può essere scavato e documentato per essere poi rimosso, consentendo la realizzazione dell’opera; in altri casi, una volta effettuati gli scavi, è possibile delocalizzare i rinvenimenti, per assicurarne la fruizione in un altro luogo o in un museo. Vi sono invece casi in cui i contesti emersi rendono incompatibile la realizzazione dell’opera, e di conseguenza si impone una variante del progetto iniziale, che viene spostato, sì che si conservano le evidenze antiche e le si tutela. Non mancano infine situazioni in cui è possibile la compresenza fra antico e moderno nelle città di oggi, con una logica di integrazione fra le architetture attuali e i ritrovamenti, se correttamente conservati e offerti al pubblico.

La spiegazione era necessaria, se si considera che un gran numero di cittadini è convinto che l’archeologia è fattore impediente, che rallenta i tempi e impedisce di arrivare al compimento dell’opera: va precisato invece prima di tutto che l’archeologia preventiva viene prima dei lavori per realizzare l’opera, ed è comunque solo un segmento, una parte, di un processo che si compone di varie fasi, che partono dalla presentazione dell’intero progetto proposto dalla stazione appaltante; in proposito basta consultare il sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica https://va.mite.gov.it/it-IT) per riscontrare la complessità e le tappe della procedura, all’interno della quale la tempistica decisionale, anche per la parte archeologica, è ben precisa.

Spetta allora agli archeologi fare chiarezza: e qui intervengono la formazione e la comunicazione, per evitare pericolosi fraintendimenti, dannosi della professione degli archeologi ma con ripercussioni negative più ampie. Nella communis opinio, infatti, l’informazione che perlopiù passa è di segno opposto rispetto alla pratica della prevenzione, tanto che ancor oggi si sente parlare erroneamente (purtroppo anche da parte di archeologi!) di “archeologia di emergenza”, come se non vi fosse un lungo e faticoso lavoro di ricognizione, ricerca e indagine prima di arrivare a “scoprire” resti antichi – l’archeologia di emergenza, va detto, è una modalità di intervento che oggi, per fortuna, è ridotta a casi rarissimi. Le sorprese, beninteso, possono verificarsi inaspettatamente, in un Paese caratterizzato dalla ricchezza di beni archeologici come l’Italia, ma sono molto rare; tuttavia quest’aspetto ha sicuramente molto appeal sul grande pubblico, affascinato proprio dal mistero della scoperta inattesa e dall’associazione illusoria (da dissipare) con figure irreali come Indiana Jones.

La formazione, tramite specifici insegnamenti, porta a costruire figure professionali in grado di lavorare sullo scavo ma anche preparate alla comunicazione, contestuale e successiva: se il “dopo scavo” è dettato dalla legge (come illustrato sopra), e deve comprendere naturalmente la pubblicazione, sia scientifica sia erga omnes, la parte più delicata è proprio quella dello scavo in corso, svolto spesso sotto gli occhi, o protetto dagli occhi, dei cittadini, che in entrambi i casi vogliono essere informati, o traggono conclusioni sbagliate su tempi e modi, e proprio se non informati avvertono il disagio, il freno, l’ostacolo. Per evitare equivoci, lo scavo, soprattutto se in città, deve essere reso visibile, non necessariamente sempre, anche tramite accorgimenti semplici; ragioni di sicurezza possono sconsigliare le visite al cantiere, ma le spiegazioni possono essere utili, per esempio grazie a una cartellonistica adeguata, che mostri le tempistiche illustrando i dati essenziali esposti per legge e offra informazioni di base sui ritrovamenti.

Alla comunicazione in situ, se e dove possibile affidata ad archeologi in presenza, si può aggiungere la valorizzazione digitale: tramite siti web dedicati all’intervento, o tramite strumenti di consultazione più generale. È stata questa la filosofia alla base della creazione del Geoportale Nazionale per l’Archeologia (https://gna.cultura.gov.it/), per il quale si rinvia all’intervento di Valeria Boi in questi atti: esso rappresenta il punto di raccolta dei dati relativi alle indagini archeologiche in Italia, ed è uno strumento per gli addetti ai lavori, ma intende, nel tempo, diventare una piattaforma di consultazione frequentata da tutti i cittadini.

Quadro normativo

- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 42/2004, articolo 28, vigente

- Legge 109/2005, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare”, articoli 2 ter e 2 quater, non più vigente

- Codice dei Contratti pubblici, Decreto Legislativo 163/2006, articoli 95 e 96, non più vigente

- Legge 57/2015, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”, vigente

- Codice dei Contratti pubblici, Decreto Legislativo 50/2016, non più vigente

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”, vigente

- Codice dei Contratti pubblici, Decreto Legislativo 36/2023,

Autore

Elena Calandra

Istituto Centrale per l’Archeologia – ICA

ica.cultura.gov.it/

Calandra, E. (2024). L’archeologia preventiva: documentazione, formazione e comunicazione. GEOmedia, 28 (4). Recuperato da www.mediageo.it/ojs/index.php/GEOmedia/article/view/2025

Pre-abstract del Primo Convegno Nazionale in "Archeologia Preventiva: Teorie, metodi ed esperienze", Soriano nel Cimino 18-19 Ottobre 2024.

Leggi GEOmedia 28 (4) 2024 a questo link

Guarda il video del convegno

Guarda tutti quanti gli interventi del convegno (Link alla Playlist)

L’iniziativa, nata all’interno del Master di II livello in “Archeologia Preventiva e Gestione del Rischio Archeologico”, è promossa dall’Università degli Studi della Tuscia, il Ministero della Cultura (DG Musei, DG ABAP), ICA (Istituto Centrale per l’Archeologia), Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e Archeoimprese (associazione delle imprese archeologiche), SABAP Viterbo e Etruria Meridionale, in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino, il Museo Civico Archeologico dell’Agro Cimino e l’Ente Sagra delle Castagne.

Scopri il Master di II livello in “Archeologia Preventiva e Gestione del Rischio Archeologico”

Contatti

Direttore: Prof. Salvatore De Vincenzo

Coordinatore: Dott. Giancarlo Pastura

Segreteria Master Archeologia Preventiva – Map