Alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il concetto di patrimonio ha assunto un valore operativo: da deposito del passato a risorsa per la coesione sociale, da oggetto di tutela a leva per la progettualità culturale. In questa visione Paestum si è configurata come luogo di convergenza di una molteplicità di traiettorie – storiche, politiche, tecnologiche – che rendono oggi l’archeologia una disciplina di frontiera, dove il passato diventa materia di ingegneria culturale del presente e laboratorio di futuro condiviso.

Svoltasi dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la BMTA ha confermato la propria originale fisionomia di piattaforma transnazionale di riflessione e scambio, in un contesto segnato oggi da instabilità geopolitiche e riconfigurazioni ambientali e digitali. L’archeologia, in questa cornice, ha ridefinito la propria funzione epistemica: non più solo metodo di scavo della storia, ma forma di competenza analitica sul tempo e le sue stratificazioni, capace di restituire continuità tra processi storici e dinamiche contemporanee.

Secondo Ugo Picarelli, ideatore e direttore della BMTA, l’edizione 2025 segna una fase di maturazione di una visione iniziata nel 1998, nel segno di una progettualità non episodica ma sistemica. Paestum, ha osservato, si offre come spazio simbolico e operativo in cui l’antico si fa interfaccia del futuro e il turismo culturale assume un ruolo di medium critico più che di mero consumo estetico.

I dati rendono conto della portata raggiunta dall’evento: 8.500 visitatori, 130 espositori, 10 Paesi esteri rappresentati, 160 conferenze distribuite in sei sale, 900 relatori, oltre 2.500 studenti coinvolti. Il Ministero della Cultura ha occupato 500 mq di spazio espositivo. Il Workshop ArcheoIncoming del 1° novembre ha accolto 24 buyer europei selezionati dall’ENIT, provenienti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, insieme a operatori italiani del settore.

La diplomazia culturale ha avuto un ruolo centrale, con la partecipazione di delegazioni da 30 Paesi, tra cui Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Tunisia, Libia, Marocco e Siria e molti altri. Il ritorno della Siria, rappresentata dal Ministro della Cultura Mohammed Yassin Saleh e dal Ministro del Turismo Mazen al-Salhani, ha assunto un valore emblematico, sia politico che simbolico. L’incontro con Alfonsina Russo, Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del MiC, ha sancito il rilancio della cooperazione mediterranea. In tale contesto, la dichiarazione di Saleh – “Ricostruire Palmira significa ricostruire una fiducia collettiva nella memoria” – ha assunto la valenza di una sintesi programmatica del ruolo che il patrimonio può giocare nei processi postbellici.

Di rilievo, a riguardo, il protocollo d’intesa firmato tra l’Università di Salerno, il Parco del Cilento e l’Università di Damasco, a supporto del recupero di Palmira e della cooperazione accademica. L’Italia, in questo quadro, riafferma una funzione di mediatore culturale nello spazio mediterraneo, non in chiave retorica ma attraverso strumenti di policy e dispositivi interistituzionali.

Il Premio "Paestum Archeologia – Palmira 2025" ha premiato, tra gli altri, la Grecia, presente il Ministro della Cultura, Lina Mendoni e il Direttore Generale delle Antichità e Patrimonio Culturale Olympia Vikatou per la valorizzazione del sito di Eleutherna, e proprio la Siria per la strategia di rinascita del sito di Palmira.

La riflessione sulla digitalizzazione ha costituito uno degli assi tematici della manifestazione e insieme un laboratorio strategico. Le ricostruzioni tridimensionali della Coenatio Rotunda della Domus Aurea , il digital twin del Colosseo e i musei sommersi della Baia di Napoli hanno offerto una visione concreta del modo in cui le tecnologie immersive possano aprire nuove dimensioni percettive e narrative. Andrea De Pasquale, Direttore Generale per la Digitalizzazione e la Comunicazione del MiC, ha sottolineato la necessità di realizzare una rete digitale interoperabile, capace di superare la dispersione delle iniziative territoriali e porre il dato culturale al centro delle politiche pubbliche.

In un’ottica di governance collaborativa, sono stati presentati modelli di valorizzazione condivisa come il Parco Archeologico di Velia, il Museo Diffuso di Minturno, il progetto CoralVision della Lucania e il circuito delle Domus de Janas in Sardegna. Tali casi suggeriscono un passaggio concettuale dalla valorizzazione alla connessione: l’attivazione di relazioni intersistemiche, dinamiche tra sito, territorio, comunità e reti transnazionali.

La dimensione della cooperazione è emersa anche quest’anno con forza nella presenza di istituzioni come AICS, MAECI, UNESCO, ICCROM e UNWTO, con incontri multilaterali sulla protezione del patrimonio nei contesti post-conflitto, sulla tematica cruciale, che ha sempre visto l’Italia in prima linea, della formazione di operatori in aree di crisi e sulla gestione sostenibile dei grandi attrattori culturali. In particolare, si è discusso del ruolo del patrimonio nella prevenzione dei conflitti, nel dialogo interculturale e nella ricostruzione del tessuto civico.

Sul piano dell’offerta turistica, ArcheoIncoming ha riunito, come si è detto, buyers da tutto il mondoma soprattutto è stata in grado di ampliare l’immaginario della fruizione culturale:, con nuove forme di turismo archeologico: dalla Via Appia alle rotte della transumanza, dai percorsi micaelici al turismo subacqueo e ai cammini spirituali. Il progetto dell’ACI sul motorismo d’epoca ha esplorato la dimensione narrativa e patrimoniale del veicolo storico come forma di attraversamento culturale. Queste proposte ridefiniscono in varie declinazioni radicalmente l'idea stessa di visita: non più consumo visivo, ma esplorazione partecipata.

Uno spazio rilevante è stato riservato alle nuove professioni culturali, con ArcheoLavoro con un focus sulle professioni emergenti: dalla curatela digitale alla progettazione di contenuti immersivi, dall’archeologia preventiva al management culturale. Iniziative come i laboratori interattivi per studenti universitari e delle scuole superiori, promossi dal Ministero della Cultura, hanno mostrato un rinnovato investimento sull’intelligenza creativa giovanile.

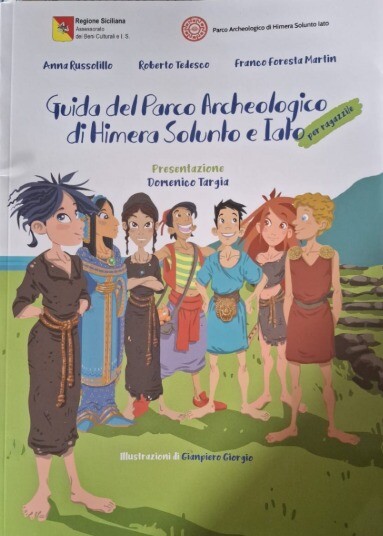

Emblematico senza dubbio il progetto didattico realizzato dal Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato diretto da Domenico Targia con il volume illustrato “Viaggio a Himera. Scoprire giocando la città dei due templi”, pensato per bambini ma anche manifesto, nelle parole del Direttore, di pedagogia archeologica: «Insegnare ai bambini a leggere il passato significa garantire al patrimonio un futuro». Questo non è soltanto un motto, ma un vero richiamo etico: in un contesto dominato dal digitale, educare alla meraviglia diviene atto politico e conferisce centralità all’incontro con i giovani, l’archeologia così si palesa non solamente disciplina, ma pratica formativa e sociale.

Nonostante l'ampiezza e la qualità delle proposte, si è avvertita la necessità di una regia politica stabile e di una metodologia operativa per evitare la frammentazione. Come ha ricordato Picarelli, l’intelligenza collettiva emersa dalla BMTA deve tradursi in strumenti di governance durevole e in una visione strategica comune, capace di orientare l'intero sistema culturale verso una visione condivisa.

Alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il patrimonio si è rivelato strumento di dialogo e rigenerazione. Dalla rinascita siriana alla rivoluzione digitale dei musei, dalle nuove rotte del turismo esperienziale alla formazione delle giovani generazioni, Paestum ha ridisegnato la geografia culturale del Mediterraneo con l’archeologia che si ridefinisce come scienza del tempo presente: non solo custodia della memoria, ma laboratorio di futuro condiviso.

La BMTA 2025 ha indicato una via: quella di un'archeologia che interroga il presente e costruisce il futuro. Non è un semplice evento fieristico, ma una macchina generativa di idee, progetti e visioni. La sua vera innovazione non sta tanto nelle tecnologie esibite, quanto nella capacità di tenere insieme competenze diverse, sguardi plurali e attori eterogenei, restituendo al patrimonio il suo valore più profondo: essere infrastruttura culturale, linguaggio civile e dispositivo di speranza.

In definitiva, la BMTA 2025 non è stata una fiera, ma un dispositivo di generazione progettuale. L’innovazione non si è giocata tanto sulle tecnologie presentate, quanto sulla qualità del dialogo, sulla convergenza di attori e sulla possibilità di costruire un lessico condiviso del patrimonio come bene relazionale, linguaggio operativo e forma di cittadinanza plurale.