Non solo ghiacciai e foreste

La crisi climatica sta erodendo anche riti, linguaggi e tradizioni.

Uno studio di Jenny Richards e Peter Brimblecombe pubblicato su Heritage, lancia l’allarme sulla memoria culturale minacciata dal riscaldamento globale. Il cambiamento climatico non sta cancellando solo paesaggi e infrastrutture, ma anche forme profonde di memoria collettiva radicate nei territori e nei ritmi della natura: il patrimonio culturale immateriale. Tradizioni orali, arti performative, rituali, saperi legati alla terra e mestieri artigianali sono sotto pressione crescente, colpiti non soltanto da eventi estremi ma anche da mutazioni lente e pervasive come l’alterazione delle stagioni, la perdita di biodiversità e la siccità. Uno studio condotto da Jenny Richards (St John’s College, Oxford University) e Peter Brimblecombe (School of Environmental Sciences, University of East Anglia) , pubblicato sulla rivista scientifica Heritage 2025,8(10), 407 del 28 settembre 2025 , mette in evidenza come i cambiamenti climatici stiano minacciando le condizioni che rendono possibile la trasmissione del patrimonio immateriale.

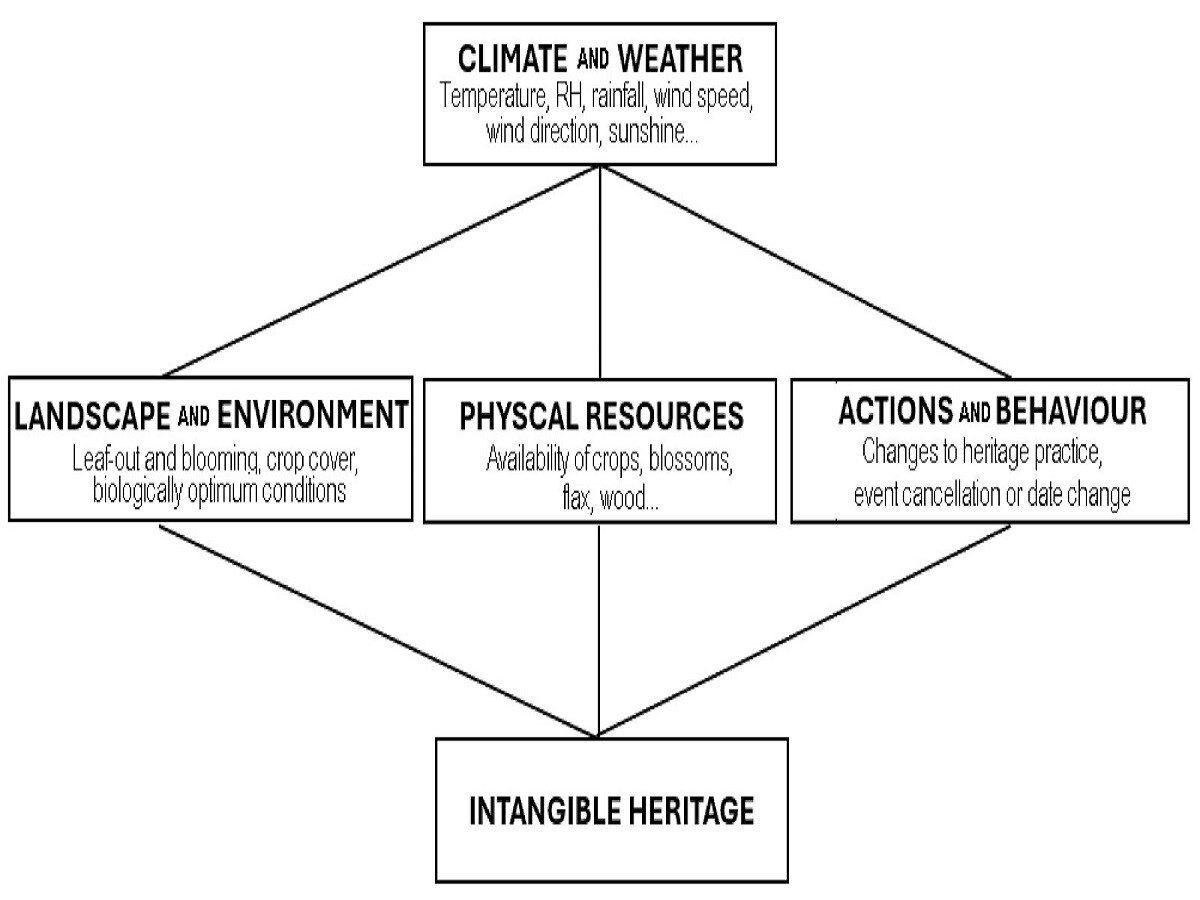

La ricerca evidenzia tre aree d’impatto chiave: il contesto ambientale in cui si svolgono le attività culturali, le risorse fisiche necessarie (come piante, fibre, acqua), e le azioni delle persone, sempre più influenzate da condizioni meteorologiche imprevedibili. La ricerca non si limita a documentare perdite, ma analizza i processi sociali e ambientali che ostacolano la continuità culturale, fornendo strumenti di previsione e adattamento.

Le lingue tradizionali, ad esempio, rischiano di estinguersi insieme agli ecosistemi che le hanno ispirate: i Sámi del Nord Europa stanno perdendo vocaboli legati alla neve, mentre in Inghilterra termini botanici come “beech” diventano obsoleti a causa del cambiamento del clima.

Le arti performative, spesso legate a eventi all’aperto, sono vulnerabili a incendi, piogge e ondate di calore che portano alla cancellazione di festival e concerti, come già accaduto in Australia, o rendono impossibili tradizioni stagionali come i canti Hudhud nelle Filippine. Le pratiche rituali e collettive, tra cui sport tradizionali e pellegrinaggi, subiscono l’impatto delle nuove condizioni climatiche: la lotta Bökh in Mongolia e il Silat del Sud-Est asiatico devono fare i conti con temperature insostenibili; sport invernali come il pattinaggio nei Fenland britannici sono ormai rarissimi; sport estivi come cricket e tennis richiedono nuove regole di sicurezza, mentre celebrazioni religiose millenarie come l’Hajj o il Cammino di Santiago diventano sempre più difficili da sostenere per via delle piogge improvvise o delle ondate di calore.

Persino le abitudini alimentari legate alle feste si stanno modificando, con prodotti stagionali non più disponibili o vendibili nei periodi tradizionali.

In Europa, si osservano anticipi nella semina e una trasformazione nei boschetti sacri, elementi spirituali e culturali che cambiano aspetto e funzione sotto l’effetto del riscaldamento globale. Anche l’artigianato tradizionale, profondamente legato alle risorse naturali, è in crisi: in Polonia, le tradizionali carpets floreali sono minacciate da fioriture precoci; in Giappone, i fiori di ciliegio vengono sempre più spesso sostituiti da versioni artificiali; il salice per la cesteria e il legno di bosso per strumenti musicali vengono colpiti da siccità e parassiti; persino la qualità sonora degli strumenti è alterata dalla scarsità di materiali di pregio. In Italia, le strutture da pesca tradizionali della Costa dei Trabocchi sono erose dalle mareggiate e dal degrado ambientale. A fronte di queste minacce, un elemento cruciale è l’integrazione tra dati climatici e conoscenze culturali locali.Le ricerche più avanzate uniscono modelli meteorologici, portali climatici globali e archivi storici per tradurre dati grezzi in informazioni utili alla tutela del patrimonio: si studiano le condizioni che impediscono un rituale, minacciano una produzione artigianale o ostacolano una trasmissione orale. Ma per essere efficaci, questi modelli devono essere calibrati sulle specificità locali, integrando scienza e tradizione. Come sottolineato da Mondiacult 2022, affrontare queste sfide non è solo una questione tecnica: serve un approccio partecipativo, che coinvolga direttamente le comunità e riconosca il valore dei saperi tradizionali. La resilienza culturale non può essere imposta dall’alto, ma costruita dal basso, con strumenti e linguaggi coerenti con i contesti in cui si opera. Proteggere il patrimonio immateriale non significa solo difendere le specificità culturali, ma anche salvaguardare forme di conoscenza ambientale sviluppate nel tempo: tecniche agricole sostenibili, osservazioni climatiche, pratiche di gestione delle risorse.

Questi saperi sono fondamentali per affrontare il cambiamento climatico, e la loro perdita indebolisce la capacità di adattamento delle comunità. Il futuro del patrimonio immateriale richiede un lavoro congiunto tra antropologi, climatologi, artisti, decisori politici e comunità locali. Servono politiche culturali integrate con la dimensione climatica, fondi per la resilienza culturale, formazione interdisciplinare e indicatori nuovi per valutare la vulnerabilità culturale in un mondo che cambia. Il cambiamento climatico non sta solo trasformando il paesaggio fisico, ma riscrivendo anche le culture che in esso hanno preso forma. Per affrontare questa transizione, il patrimonio immateriale va visto non come un oggetto da musealizzare, ma come una risorsa viva e dinamica, capace di orientarci verso un futuro più sostenibile e umano.